Walter Jackson Freeman II (1895-1972) est un neurologue américain controversé, connu pour avoir popularisé la lobotomie aux États-Unis. Son approche radicale de la psychiatrie a marqué une époque où les troubles mentaux étaient souvent traités par des méthodes extrêmes. Son travail a laissé un héritage à la fois médical et éthique, soulevant des questions sur les limites de la médecine et de l'expérimentation humaine.

Contexte historique

Avant la découverte des neuroleptiques, la psychiatrie reposait sur des traitements brutaux pour les maladies mentales : électrochocs, bains glacés, isolement en asiles, voire lobotomies. Freeman, influencé par les recherches du neurologue portugais António Egas Moniz (qui a développé la lobotomie en 1935 et reçu un prix Nobel en 1949 pour ses travaux), décide de l’adapter et de la vulgariser à grande échelle.

Le développement de la lobotomie aux États-Unis

- Les débuts : En 1936, Freeman réalise sa première lobotomie sur une femme souffrant de dépression sévère et d’anxiété. Il collabore avec un neurochirurgien, James Watts, pour développer une technique chirurgicale visant à sectionner des connexions dans le lobe frontal.

- La technique du pic à glace : Pour rendre l’intervention plus rapide et accessible, Freeman remplace la technique chirurgicale initiale par la lobotomie transorbitale, où il enfonce un pic à glace dans l’orbite du patient, atteignant le cerveau par le crâne sans intervention chirurgicale lourde.

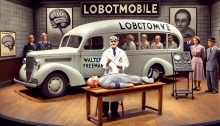

- Popularisation : Entre les années 1940 et 1950, Freeman pratique plus de 3 500 lobotomies, dont certaines sur des patients mineurs. Il se déplace à travers les États-Unis dans un van surnommé "lobotomobile", réalisant des interventions en série dans des hôpitaux psychiatriques.

Conséquences et controverses

- Effets sur les patients : Beaucoup de patients traités par Freeman subissent des changements radicaux de personnalité. Certains deviennent apathiques, d’autres perdent leur autonomie ou leurs capacités cognitives.

- Cas célèbres : Rosemary Kennedy, sœur du futur président John F. Kennedy, est l'une des victimes les plus médiatisées. Après une lobotomie pratiquée par Freeman en 1941, elle devient lourdement handicapée.

- Opposition médicale : À partir des années 1950, la psychiatrie évolue avec l’apparition des premiers médicaments antipsychotiques (comme la chlorpromazine). Freeman est progressivement critiqué par ses confrères pour son manque de rigueur scientifique et ses méthodes expéditives.

- Fin de carrière et décès : Après la mort d’une patiente en 1967 lors de sa dernière lobotomie, il est interdit d’exercer la chirurgie. Il meurt en 1972 d’un cancer.

Héritage et analyses modernes

- Éthique médicale : La lobotomie de Freeman est aujourd’hui considérée comme une dérive médicale due à un excès de confiance et une absence de régulation éthique.

- Psychiatrie contemporaine : La lobotomie est largement abandonnée au profit des traitements médicamenteux et des thérapies plus douces. Cependant, certaines techniques modernes de neurochirurgie pour les troubles obsessionnels-compulsifs ou la dépression sévère (comme la stimulation cérébrale profonde) s’en inspirent indirectement.

- Impact culturel : Des œuvres comme Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) ont contribué à ancrer dans l’imaginaire collectif l’horreur des lobotomies et la figure du psychiatre abusif.

Conclusion

Walter Freeman illustre l’ambivalence entre innovation et barbarie en médecine. Son rôle dans la démocratisation de la lobotomie pose une question fondamentale : jusqu’où peut-on aller pour « guérir » des maladies mentales ? Son histoire est une mise en garde contre l’aveuglement scientifique et le manque de respect pour la dignité humaine.